Si la croissance des émissions mondiales de CO2 d’origine fossile reste à ce jour exponentielle, les statistiques du centre américain CDIAC montrent que différents pays riches d’Europe dont la France, l’Allemagne ou encore la Grande-Bretagne, ont passé le pic de leurs émissions dès les années 1970-1979, donc indépendamment du processus des conférences sur le climat (COP).

Ces données montrent également que la baisse de leurs émissions a largement été compensée par l’explosion de celles de pays émergents: Chine mais aussi Inde, Corée, Arabie Saoudite, Iran, Mexique, Indonésie... Et que si chacun ne choisit pas de les réduire volontairement, ces émissions finiront par fondre d’elles-mêmes mais de manière “forcée”, du fait de la contraction de l’énergie fossile disponible.

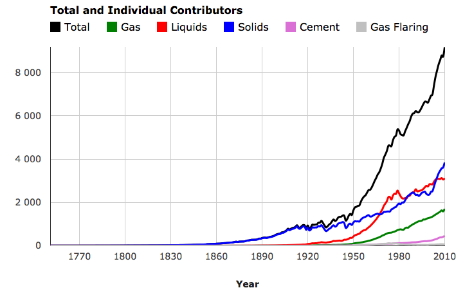

Représentant environ 90% des émissions anthropiques de CO2 (1), les émissions de dioxyde de carbone issues des énergies fossiles et de la fabrication du ciment ont jusqu’à maintenant connu une croissance exponentielle au niveau mondial. Cependant, la situation est très différente d’un pays à l’autre. Les données du centre américain Carbone Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) montrent ainsi, sans surprise, que ces émissions ont été multipliées par plus de 5 en Chine en 30 ans (entre 1980 et 2010) alors que -et c’est bien moins connu- elles sont globalement décroissantes dans bon nombre de pays développés d’Europe occidentale depuis… 1979, à savoir l’année du 2ème choc pétrolier.

Le pic des émissions de CO2 de l'Union européenne a eu lieu en 1979, donc bien avant que ne commence la lutte internationale contre ces émissions

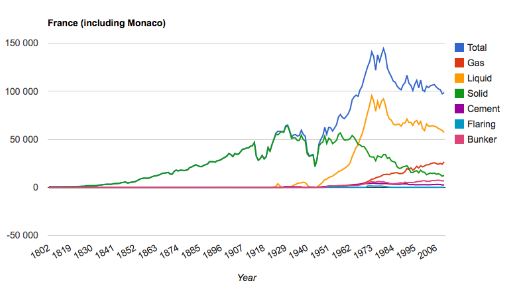

En France, les émissions de CO2 dues aux énergies fossiles et au ciment sont ainsi passées de plus de 144 millions de tonnes équivalent carbone en 1979 à 98,5 millions en 2010 selon le CDIAC, soit une baisse de plus de 30%. Le plus gros de cette baisse a été réalisé en à peine dix ans avec 101,5 millions de tonnes en 1988. Les émissions ont ensuite pu à nouveau augmenter, de manière plus ou moins irrégulière jusqu’à 111 millions de tonnes en 1998. Les baisses les plus significatives ont eu lieu à la suite de crises économiques: crise du système monétaire européen en 1993, bulle internet en 2000, crise financière de 2007-2008…

De manière comparable, les émissions de CO2 fossile en Grande-Bretagne ont été de 134,5 millions de tonnes équivalent carbone en 2010 contre près de 176 millions en 1979, soit plus de 23% de baisse. L’Allemagne est elle parvenue a des émissions de l’ordre de 203 millions de tonnes d’équivalent carbone en 2010 contre environ 253,5 en 1991. Avant 1991, l’ancienne RFA était passée de 220,5 millions de tonnes équivalent carbone en 1979 à moins de 192 en 1990. L’évolution est similaire en Belgique, aux Pays-Bas… Dans sa proposition en vue de la Conférence internationale sur le climat de Paris, programmée en décembre prochain (COP21), l’Union européenne reconnaît du reste avoir eu son pic d’émissions de gaz à effet de serre en 1979.

Pour certains pays, les émissions ont même commencé à baisser avec le 1er choc pétrolier. Le pic des émissions de CO2 fossile de la Suède se situe en 1976 avec un peu plus de 24 millions de tonnes équivalent carbone contre 14,2 en 1990 (plus de 40% de baisse). Celui de la Suisse date de 1973 avec 12,6 millions de tonnes contre 10,6 millions en 2010. Celui du Danemark remonte même à 1970 avec 16,9 millions de tonnes équivalent carbone contre 12,6 en 2010.

Or, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été créé en 1988 et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui a donné lieu au Protocole de Kyoto, aux Conférences des parties (COP) et à tout le processus international de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, date de 1992. Comment les émissions de ces pays ont-elles donc pu baisser alors que la lutte contre lesdites émissions n’avait pas encore commencé ?

Les taux de croissance par habitant en France comme en Allemagne montrent une nette tendance à décroître du fait de la contraction de l’énergie disponible pour chacun

Les données du CDIAC montrent que cette réduction globale sur trente ans a été consécutive à une utilisation décroissante des combustibles fossiles liquides (pétrole) et des combustibles fossiles solides (charbon), à la faveur du gaz, moins émissif et qui est resté en progression régulière, et du nucléaire. Un lien est également à chercher du côté de la croissance et de ses limites.

La croissance n’a en effet pas été du tout la même avant et après les années 70. Les chocs pétroliers ont signé la fin des Trente Glorieuses. Depuis, les taux de croissance par habitant en France comme en Allemagne montrent une nette tendance à décroître du fait de la contraction de l’énergie disponible pour chacun, ce que montre notamment l’expert climat-énergie Jean-Marc Jancovici. Et c’est en revanche le chômage qui croît !

Avec les séries de chiffres élaborées par le CDIAC, il est par ailleurs aisé de constater qu’à chaque crise économique mondiale correspond une baisse des émissions. C’était vrai pour celle de 1929, suite à laquelle les émissions de CO2 fossile des Etats-Unis ont plongé de 535 millions de tonnes équivalent carbone l’année du krach à 413 millions en 1938. C’est toujours vrai pour celle de 2007-2008, même si cela n’a pas pour autant empêché les émissions planétaires de CO2 fossile de dépasser les 9 milliards de tonnes équivalent carbone en 2010.

Effondrements économiques, guerres civiles.. Des événements "non souhaitables" qui font chuter les émissions de CO2

Il apparaît également qu’un effondrement économique a pour sa part la capacité de réduire brusquement les émissions de la région concernée. Les pays qui formaient l’ancienne Union soviétique ou qui étaient dans son giron n’ont ainsi pas encore retrouvé les niveaux d’émissions de CO2 fossile qui étaient les leurs à l’époque de la fin de l’URSS. La Fédération de Russie a injecté dans l’atmosphère 474,7 millions de tonnes équivalent carbone de CO2 fossile en 2010 contre 583,5 en 1990. L’Ukraine en a émis 83,1 millions de tonnes contre près de 175 en 1992. La Biélorussie est elle passée de 23,9 millions de tonnes en 1992 à moins de 17 en 2010, la Pologne de 126,9 millions de tonnes en 1987 à 86,5 millions en 2010, la Hongrie de 23 millions de tonnes à 13,8, etc. On peut allonger à souhait cette liste. Mais bien sûr, hormis les effets de la crise de 2007-2008, les émissions de ces pays sont plutôt reparties à la hausse entre temps.

LIRE LA SUITE SUR LE BLOG DrPetroleMrCarbone